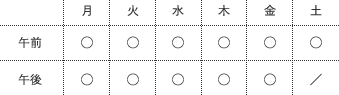

ビグアナイド薬(BG薬)は1950年代から長きに渡って使用されている糖尿病の治療薬です。ビグアナイド薬にはフェンホルミン、メトホルミン、ブホルミンなどがありますが、1970年代にフェンホルミンの服用患者が乳酸アシドーシスによって死亡し日本でも重篤な副作用が相次いだことからフェンホルミンは販売が中止され、そのほかのビグアナイド薬も一時期ほとんど使用されなくなりました。その後、メトホルミンを用いた大規模研究で有用性が見直され、現在では世界的に広く使われるようになりました。米国糖尿病学会(ADA)と欧州糖尿病学会(EASD)では、安全性や有効性に加え安価という理由から、メトホルミンが2型糖尿病治療の第1選択として推奨されています。

【図1:ビグアナイド系薬剤の構造式の違い】

メトホルミンとフェンホルミンは同じビグアナイド剤ではありますが、メトホルミンは水溶性でフェンホルミンが脂溶性という違いがあります。メトホルミンは適正使用される限り、乳酸アシドーシスを発現する可能性は低いといわれています。

ビグアナイド薬の注目すべき作用と特長

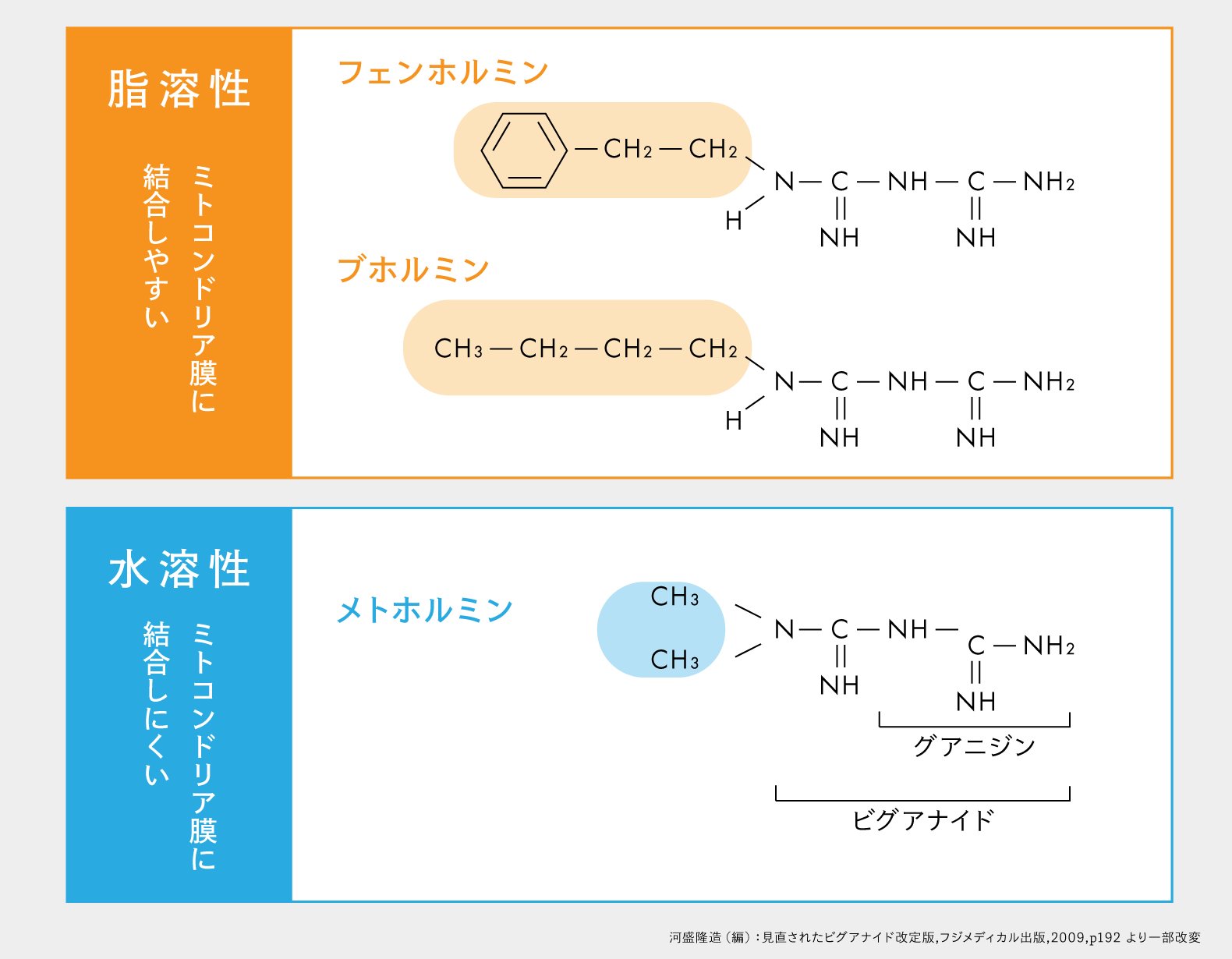

ビグアナイド薬は肝臓で糖が新たに作られるのを抑え、骨格筋や脂肪組織における糖の消費を促すことでインスリン抵抗性を改善し、インスリンの作用を十分に発揮できるように作用します。また腸管からの糖の吸収を抑制することもわかっています。

今まで血糖降下作用のある治療薬としては、SU薬(スルホニル尿素薬)が多く使われてきましたが、SU薬は直接すい臓に作用するため、膵β細胞を疲弊させるなどの副作用がありました。一方、ビグアナイド薬は肝臓に働きかけて血糖を下げるので、すい臓への負担が少なくて済み、単独投与での低血糖が起こりにくいと言われています。

【図2:ビグアナイド薬の主な作用】

世界的な大規模研究で明らかになったこと

メトホルミンは大規模な臨床試験で有用性を示すエビデンスが多く、血糖降下作用に際して体重増加が起こりにくいことが報告されています。国内の臨床試験ではBMI(肥満度)に関係なく血糖改善効果があることがわかっており、過体重や肥満傾向をはじめ肥満ではない糖尿病にも有用です。

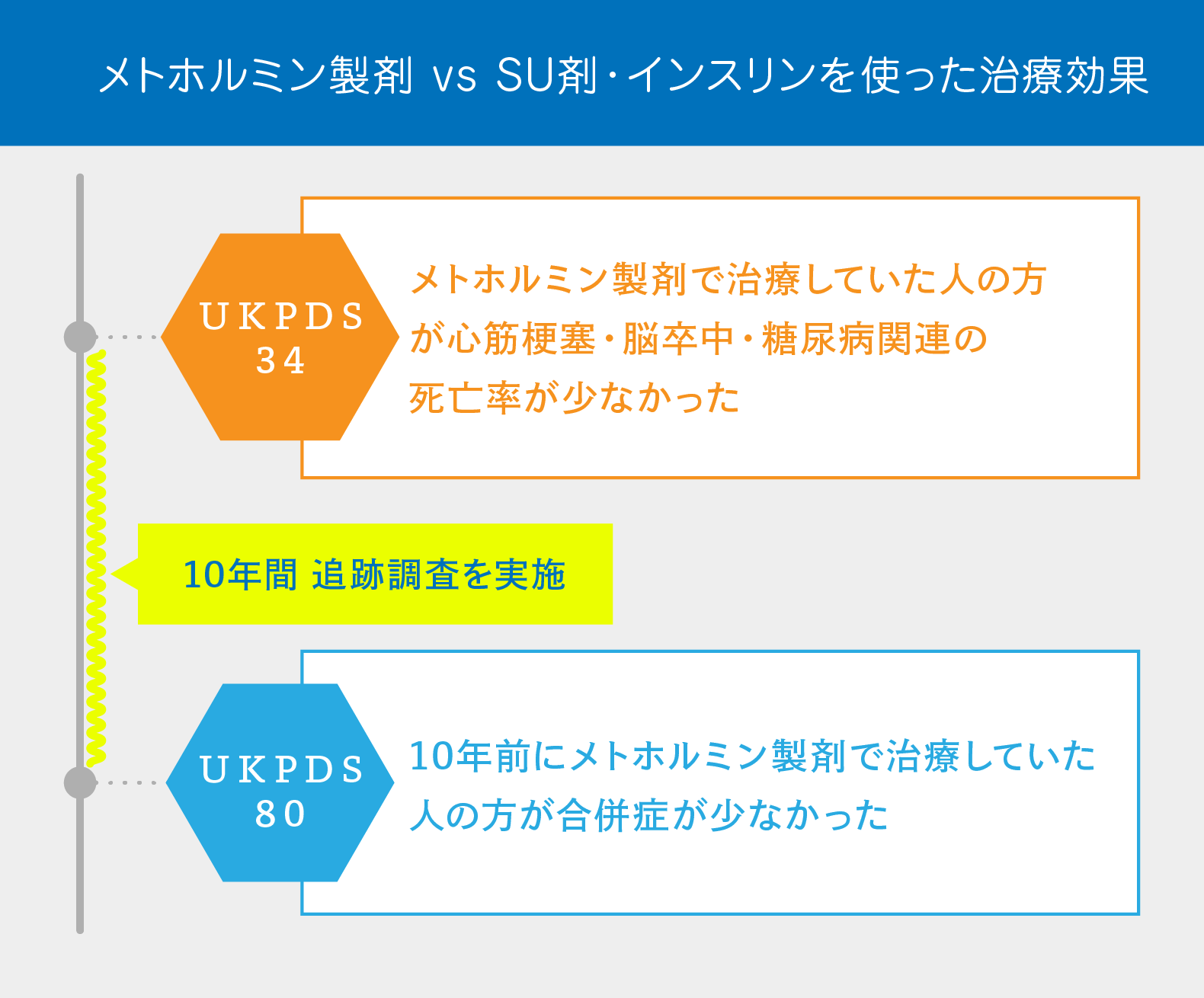

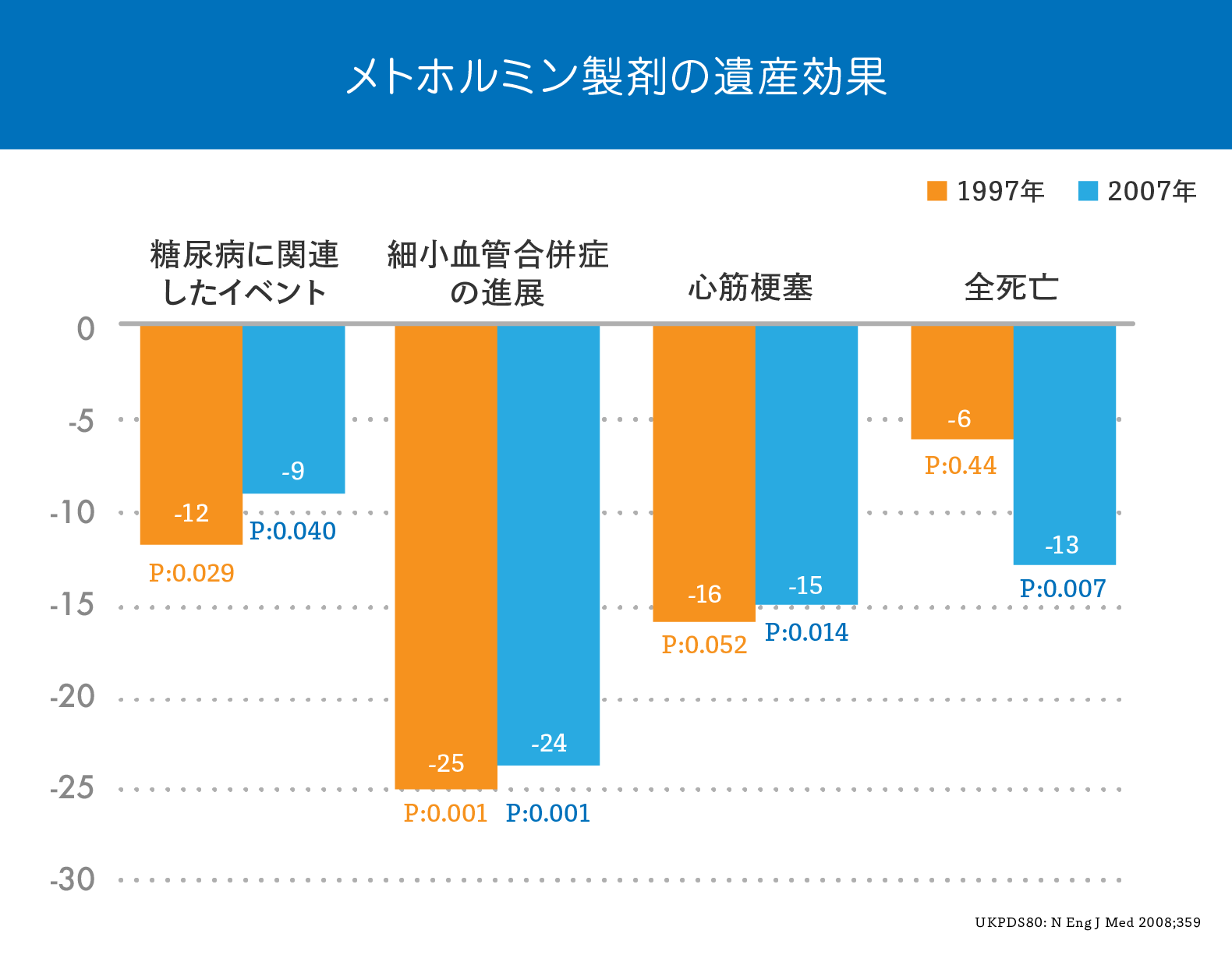

また、発症早期の肥満2型糖尿病を対象としたイギリスの大規模臨床試験UKPDS34では、メトホルミンがSU薬およびインスリン製剤と比較して心筋梗塞などの心血管イベントや、脳卒中、死亡の相対リスクを有意に低下することが明らかになりました。さらにその後のUKPDS80試験において、これらの効果は10年経過しても持続することが示されました。つまり、2型糖尿病の早期介入における10年間の血糖改善効果が、のちの10年まで影響を与える “レガシー効果(遺産効果)”がメトホルミンにあるということがわかりました。

【図3:UKPDS34試験とUKPDS80試験におけるメトホルミンの治療効果】

肥満傾向のある2型糖尿病は当初からのメトホルミンによる治療介入により、その後10年(平均8.5年間)経過しても全死亡リスクや心筋梗塞、合併症が抑制されることがわかりました。

ビグアナイド薬の副作用や注意点

個々の状態によっては乳酸アシドーシスを起こす可能性があり、使用においては日本糖尿病学会で以下に注意するよう示されています。

- 1. 肝・腎・心・肺機能障害のある患者、循環障害を有する者、脱水、大量飲酒者、手術前後、インスリンの絶対適応のある患者、栄養不良、下垂体・副腎機能不全者には使用しない

- . 推算糸球体濾過量(eGFR)が30mL/分/1.73㎡未満の場合は使用しない。30〜45 mL/分/1.73㎡の場合は慎重投与とする

- 3. 75歳以上の高齢者ではより慎重な判断が必要である

- 4. 発熱時、下痢など脱水のおそれがあるときには休薬する

- 5. ヨード造形剤投与前は投与を中止し(緊急検査時を除く)、検査後48時間は投与を再開しない

- 6. 強い倦怠感、吐き気、下痢、筋肉痛などの症状が起きたら一旦使用を中止し、主治医に知らせるよう指導する