対象となる方

- ● 健康診断などの血液検査で血糖高値やHbA1cの異常を指摘された

- ● 症状(頻尿・多尿・喉が乾くなど)が気になる

- ● 家族に糖尿病の方がいる

- ● 糖尿病の治療・通院を中断している

- ● 管理栄養士による食事相談を受けたい

- ● かかりつけ医、職場の産業医からの紹介

- ● 転居に伴う継続治療

- ● 他院からの転院を希望している

糖尿病全般

1型糖尿病、2型糖尿病、境界型糖尿病(糖尿病予備軍)

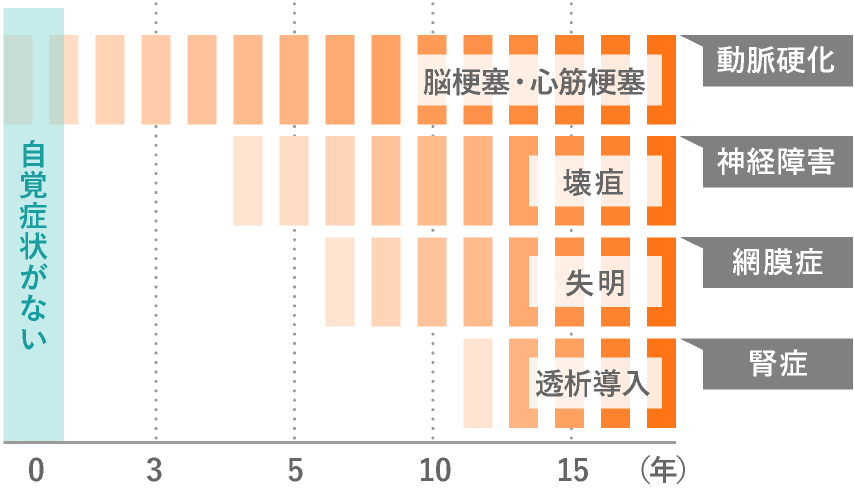

糖尿病神経障害、糖尿病腎症、動脈硬化症(心筋梗塞・狭心症・末梢動脈疾患) など * 糖尿病網膜症については、眼科と連携して治療を行っております。糖尿病は、初期段階では自覚症状がありません。 重症化を防ぐために早期受診・早期治療することが大切です

糖尿病の原因

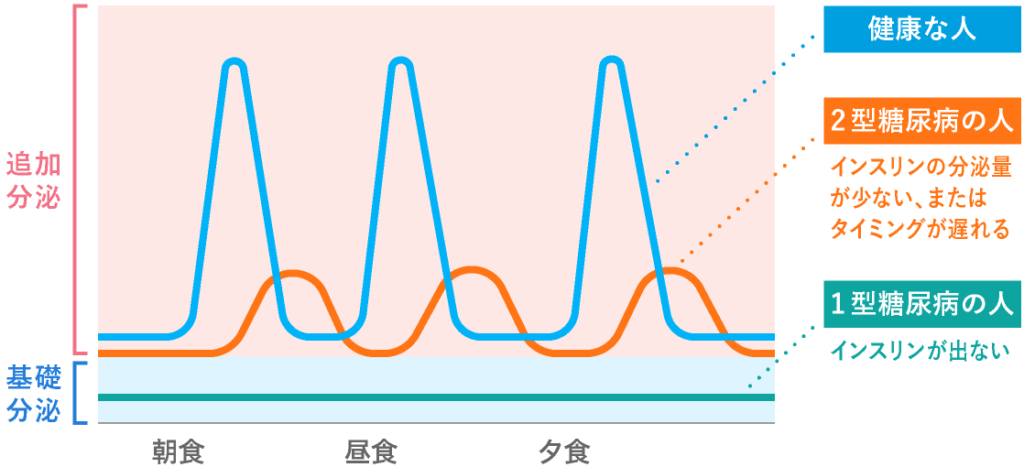

糖尿病は、すい臓の働きが弱くなり血糖値が高くなる病気です。糖尿病には1型糖尿病と2型糖尿病がありますが、1型はインスリンをつくっているすい臓のβ細胞が、自分自身の免疫システムによって破壊され、すい臓が機能しなくなることが原因で発症します。2型の場合は、インスリンの働きが弱くなる、インスリンの働きを阻害する物質が出る、といった複数の遺伝因子に、食べ過ぎや運動不足といった環境因子が加わることで発症します。糖尿病患者の約95%は2型糖尿病です。糖尿病の主な症状

自覚症状として「喉が非常に乾く」「尿が多い」「足のしびれ」などがあげられますが、これはかなり血糖値が上昇してしまった時の症状です。初期の段階では自覚症状がないため、気づかないまま過ごしている人も多いと考えられます。最近では、会社の健康診断などをきっかけに早めに受診し、重度に至らずにすむケースが増えています。糖尿病の合併症

糖尿病になるとこわいのが病気が招く様々な合併症です。合併症には、以下のようなものがあります。

【三大合併症(糖尿病神経障害・糖尿病腎症・糖尿病網膜症)】

- ● 足のしびれ、足の冷え、つり、自律神経障害(めまい、排尿/排便障害、ED)などの症状が出る「糖尿病神経障害」

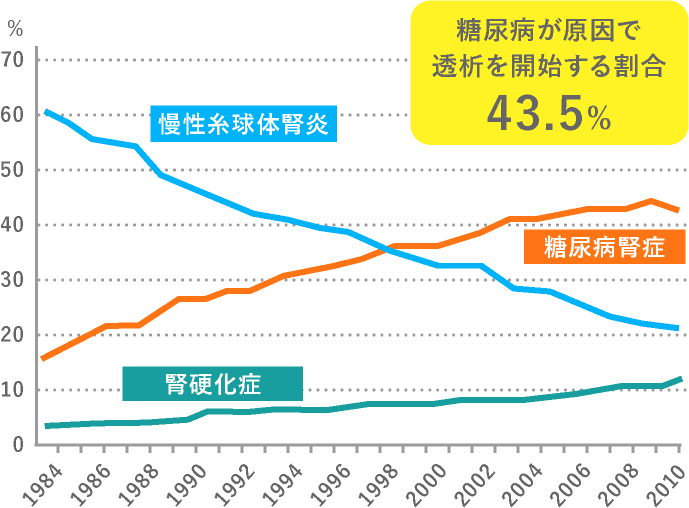

- ● 透析導入の原因となる「糖尿病腎症」

- ● 失明の恐れがある「糖尿病網膜症」

【動脈硬化性疾患】

血糖の高い状態が続くと、血中を流れるブドウ糖やコレステロールが血管の内側に塊(プラーク)となってこびりついていきます。この塊が大きくなるにつれ、血管は弾力性を失って硬く脆くなっていきます。これが「動脈硬化」と呼ばれる状態です。動脈硬化の進行は、「脳卒中」「脳出血」「腎硬化症」「閉塞性動脈硬化症」「心筋梗塞」といった、さらに重篤な病気につながる原因となります。その他にも、糖尿病が歯周病、骨粗しょう症、がん、認知症などのリスクとなることもわかっています。

健康な人と糖尿病患者 1日のインスリン分泌の変化

糖尿病の合併症と進行

人工透析の原因になった疾患の第1位が糖尿病腎症

「合併症の予防」「合併症が進行しない状態を維持する」ために 患者さま一人ひとりに合わせた治療法をご提案します

「的確な治療」のための「適切な検査」

尿検査と採血検査で、定期的にからだの状態を把握します。糖尿病の指標となる血糖値やHbA1c(ヘモグロビン エーワンシー)をはじめ、脂質(LDL/HDLコレステロール・中性脂肪値)、腎機能・肝機能などを調べます。そのほかに合併症を評価する検査として、心臓の働きをみる心電図や、血管の硬さ・血管年齢(動脈硬化)をはかる血圧脈波検査、血管の厚さやプラークの有無を確認する頸動脈超音波検査などを実施しております。 いずれも院内でお受けいただくことが可能です。個別の栄養相談や栄養だよりの発行など、管理栄養士が日々の食事管理をサポート

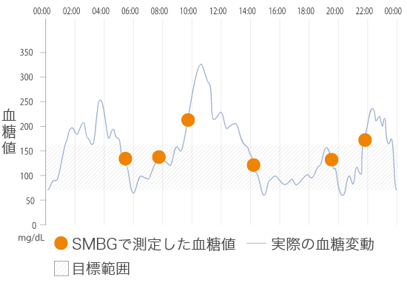

持続血糖測定器のご紹介

フラッシュグルコースモニタリング(FGM)とは

フラッシュグルコースモニタリング(検査)は、より詳細な血糖状態がわかる十分なグルコースデータを、手軽かつ簡単操作で得られる測定器です。血糖自己測定(SMBG)と異なり、睡眠時も含めて24時間連続でグルコース値(ブドウ糖の濃度)を測定・記録・保存し、1日のグルコース値の変動を知ることができます。血糖の変動や推移は線やグラフで表示され、血糖コントロール状況の全体像や傾向を容易に把握することが可能です。 測定器は、間質液中のグルコース値を記録するセンサーとその測定値の読み取り・表示を行うリーダーから構成されています。服の上からでも測定可能で、小型の使い捨てのセンサーのため、測定器の調整も指先穿刺も不要で、グルコースデータの測定・記録・保存はすべて自動で行われます。血糖自己測定(SMBG)では難しかった血糖変動の把握が可能です

取り扱い器具「FreeStyleリブレ2」

「FreeStyleリブレ2」は、60カ国以上で550万人以上が使用する持続グルコース測定器「FreeStyleリブレ」の次世代機器です。 一分毎のグルコース値をリアルタイムに測定でき、選択式アラート機能も加わったことで、低血糖/高血糖の検出を補助します。- ●スキャン操作自体が不要になり、1分ごとにスマートフォンへ測定データを自動送信。

- ●低グルコース値/高グルコース値の際のアラート機能を新搭載(※オプション機能)。

- ●上腕にセンサーを装着。最長14日間に渡りグルコースデータを提供。

- ●スマートフォンの専用アプリで、家族や介助者も測定データをリアルタイムに確認可能。

- ●センサーは耐水性があり、装着したまま入浴、シャワー、運動が可能 (※防水は水深1mまで。水に浸すのは30分以内。

- ●Bluetoothなどの無線機器の不具合でデータが途切れた場合も、スキャンすることで過去8時間分のデータを補完。

糖尿病と睡眠時無呼吸には深い関連性があり、一緒にケアすることで心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを軽減できます

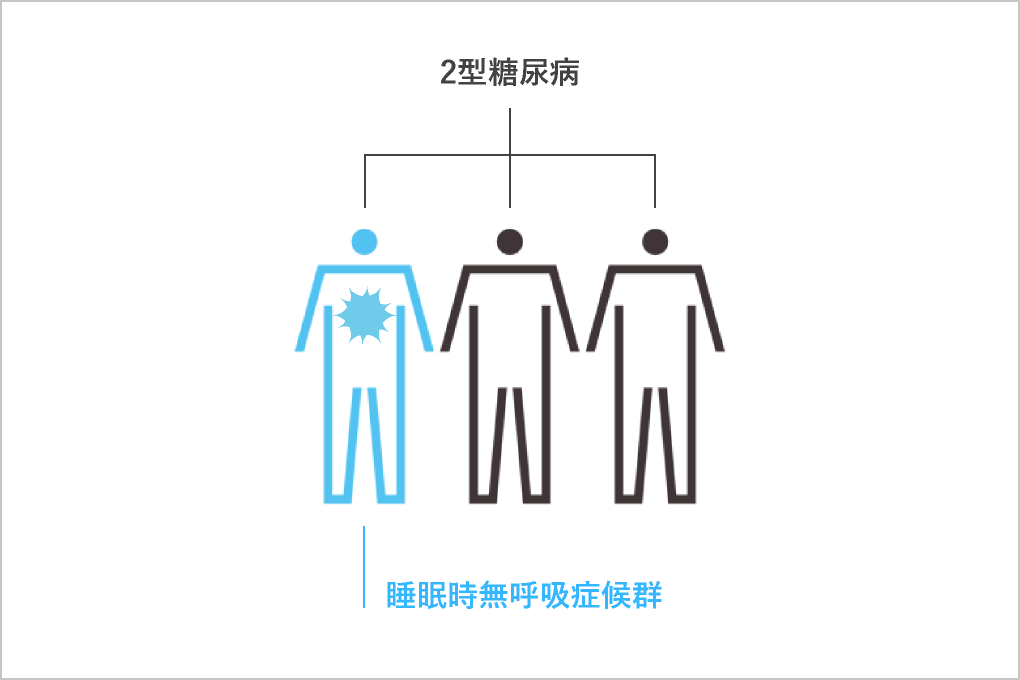

2型糖尿病患者の約3分の1が 睡眠時無呼吸症候群を合併していると考えられています

睡眠時無呼吸症候群は「息苦しくて夜中に何度も目が覚めてしまう」「いくら寝ても日中眠くて仕方がない」「だるくて疲れが取れない」といった自覚症状もありますが、家族などの指摘がなければ気づかないことも多い病気です。 寝ている間に無呼吸が起こると、血液中の酸素濃度が低下して、全身に酸素が行き渡らなくなります。この状態を放置していると、脳が大きなストレスにさらされ、血糖を上昇させるホルモンが過剰に出るようになり、やがて糖尿病になると考えられています。 国内の2型糖尿病患者を対象とした研究※ では、「太っている」、「やせている」などの体型に関係なく、患者の約3分の1が睡眠時無呼吸症候群を合併していることが明らかになっています。

※ 当クリニック理事長の田中俊一が世話人を務める研究グループ(JEDAS /Japanese Epidemiology DM and SAS)による研究結果

糖尿病と睡眠時無呼吸症候群の関係

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の専門医療機関として

糖尿病内科医がCPAP治療を行っている医療機関は、日本ではまだ少ないのですが、当クリニックでは早くから睡眠と糖尿病の深い関係に着目し、睡眠時無呼吸症候群の治療にも力を入れてきました。そのため、今までに蓄積された最新データと経験、専門的な医療環境で的確に検査できますので、糖尿病と睡眠時無呼吸症候群、双方の状態を同時にケアしていくことができます。

睡眠時無呼吸の治療装置CPAP(シーパップ)

当クリニックでは、こだわりレシピの料理教室や日々の治療に役立つ公開講座を随時開催しています。日頃の診療ではお伝えしきれないこと、病気の知識などを医師や管理栄養士がわかりやすくお話します。